#ScattiDiUnTempo Granelli: i dettagli di stile nell'iconico padiglione del Policlinico di Milano

— di Valentina Castellano Chiodo

Dalle porte in legno intarsiato all’Aula Acquario dalle forme sinuose, ecco il design più ricercato frutto di avanguardia e beneficenza, anni Trenta

Il mese di aprile per Milano è legato al design. Come ogni anno il mondo si ritrova riunito in Lombardia per la Milano Design Week, in quella che viene da sempre definita una capitale della moda e dello stile, dove le architetture futuristiche, il rigore delle linee, ma anche l’estro creativo sono segni distintivi: è il Made in Italy, unico nel suo genere, sviluppatosi ampiamente nella metropoli meneghina, in quella che Boccioni definì la “città che sale” e che ha dato i natali a tanti progettisti e designer di fama internazionale, in auge ancora oggi, senza arrestarsi mai.

Anche il Policlinico di Milano vanta storiche architetture, firmate da quelle che oggi definiremmo archistar e che hanno progettato gli spazi dell’Ospedale con dovizia di particolari e disegni eleganti: fra i tanti edifici storici per le sue eleganti e moderne linee spicca il Padiglione Granelli, ideato per ospitare l’Istituto di Patologia Medica dell’Università di Milano, fu finanziato nei primi anni Trenta per beneficenza da Ezio Granelli in ricordo del figlio e del nipote prematuramente scomparsi. Il progetto definitivo fu affidato a un pioniere del razionalismo Enrico Agostino Griffini, coadiuvato dal costruttore Ambrogio Gadola (laureatosi al Politecnico di Milano), che separò servizi clinici, didattici e laboratori, conferendo al padiglione, come risulta dagli scritti del tempo, “per espresso desiderio del donatore, una impronta di distinzione, di proprietà e per certi ambienti anche di eleganza”, tanto che a causa dell’impiego di costosi materiali di pregio, furono anche mosse diverse critiche all’Ospedale.

Estrosi ed eleganti dettagli di stile

L’impresa edile Gadola completò rapidamente l’edificio, costituito da due corpi di fabbrica disposti a “T”, destinati ai servizi clinici e alla didattica. Dall’ingresso principale della clinica si accedeva all’aula, alla biblioteca ma anche alle strutture per la cura e la ricerca medica. Le rampe sono impreziosite da un parapetto in anticorodal, una particolare lega di alluminio, magnesio, rame, manganese e silicio, facile da lavorare e modellare. Dall’atrio di ingresso, posto all’incrocio dei bracci del piano rialzato, si dipartono tre corridoi che conducono alla direzione, dove per gli spazi sono stati scelti materiali come il legno intarsiato, il marmo del Carso e i dettagli in acciaio dalle forme rotonde, vedi i corrimani argentati o le maniglie dorate delle porte, dalle forme geometriche che ricordano un funghetto, col pomello all’insù. Degna di nota l’Aula Anfiteatro, simpaticamente soprannominata l’Acquario, per la sua forma rotonda e i rivestimenti in legno di rovere e i pannelli dalla tinte pastello, simile al verde Tiffany, una vera chicca che anticipava i tempi e un colore ancora oggi considerato di gran moda, con sinuose scale a chiocciola rivestite in gomma blu e nera con corrimano in tubolare, mentre per l’illuminazione spiccavano eleganti lampade coniche, che ricordano le fiaccole ed emanano luce soffusa. Persino l’Aula spogliatoio era stata disegnata con lo stesso stile e rigore essenziale: per il pavimento fasce ricurve in linoleum e nicchie strutturate con attaccapanni e portaombrelli laccati. Le sale di degenza, dotate di soli 82 posti letto rispecchiavano le moderne esigenze di ricovero, dislocate sui tre piani sopraelevati (riservati anche alla Fondazione De Marchi per lo studio delle malattie dell’apparato circolatorio). La costruzione compredeva anche da un solarium aperto, con ampie terrazze.

Le innovazioni del nuovo padiglione Granelli

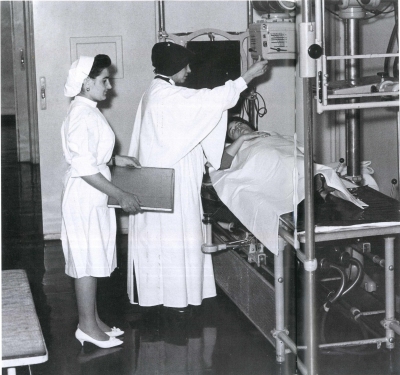

Inaugurato il 23 ottobre 1933 e quasi interamente realizzato con materiali e strumentazione italiani, fu notato e illustrato su alcune testate di stampa specializzata (come la romana Architettura o le milanesi Avvenire Sanitario e Illuminazione Razionale). Oltre alle sale di degenza, nel padiglione vi erano una sala di radiodiagnostica, una di radioterapia e una sala di elettroterapia, laboratori di sierologia e batteriologia, una saletta per le inoculazioni agli animali, molti laboratori (di istologia, microfotografia, chimica, elettromeccanica, per i gas, le misure elettriche, il ricambio basale e le dimostrazioni), oltre che terrazze per l’elioterapia e un museo di pezzi anatomici. Nel padiglione si aprì poi il Centro ambulatoriale per diabetici annesso all’istituto universitario, il primo centro del genere in Italia. Nel 1943 l’Istituto di Patologia Medica, denominata poi “Istituto di clinica medica”, subì gravi danni e quando il padiglione fu riaperto vennero messe in opera alcune modifiche, creati nuovi spazi e realizzate nuove ali del palazzo negli anni a venire con rimaneggiamenti fino agli anni novanta. Il Granelli è ancora oggi uno dei padiglioni più longevi, dove si trovano aule studio, ambulatori e degenze.

Come è nato il Padiglione Bruno Granelli (1933): avanguardia e generosità

Ezio Granelli (1880-1957), imprenditore nato a Volterra, si trasferì a Milano giovanissimo, dove grazie all’impegno nello studio e nel lavoro, insieme al cognato Luigi Marone (marito della sorella Talia), conquistò un ruolo di primo piano nell’industria chimico-farmaceutica e delle acque minerali, costituendo la “E. Granelli e C.” e la “Società Anonima Termale Fonte Bracca” e presiedendo numerose aziende. Senatore del regno e cavaliere del lavoro, Granelli ricoprì fino al secondo dopoguerra numerose cariche, tra cui quella di vice presidente della Fiera di Milano e presidente degli Istituti Clinici di Perfezionamento.

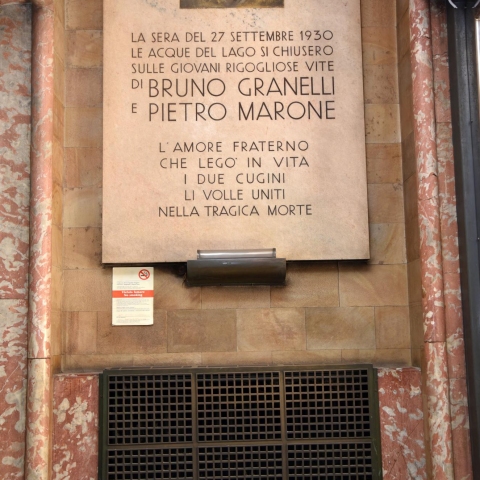

Sullo sfondo di questa fortunata ascesa sociale si consumò però una tragedia familiare. Infatti il 27 settembre 1930, all’età di soli 15 e 13 anni, scomparvero nelle acque del Lago Maggiore, i cugini Bruno Granelli e Piero Marone (rispettivamente figli di Ezio e Talia Granelli). Per ricordarne la memoria, l’imprenditore decise di beneficiare l’allora Ospedale Maggiore (denominato oggi Policlinico di Milano) di un reparto all’avanguardia, finanziando una struttura destinata a ospitare la Clinica di Patologia Speciale Medica, completa di attrezzatura scientifica e arredamento. L’edificio doveva essere costruito entro 3 anni su progetto iniziale dell’ingegnere Cesare Dorici, membro del Consiglio Ospedaliero, per una spesa di un milione di lire. Ezio Granelli, accompagnato dai famigliari, posò la prima pietra durante una “mesta cerimonia” il 27 settembre 1931, nell’anniversario della scomparsa dei giovani. Oltre al ritratto gratulatorio, dovuto al pennello di Alberto Salietti (allora segretario del gruppo “Novecento”), commemora i due sfortunati adolescenti una lapide-ricordo con i ritratti a bassorilievo di Bruno Granelli e Piero Marone posto nell’ingresso principale della clinica e un imponente gruppo scultoreo in marmo raffigurante i due cugini, eseguito da Michele Vedani e conservato nell’edicola funeraria della famiglia Granelli al Cimitero Monumentale di Milano.

Dal passato al futuro

Nuove prospettive di design, un’architettura moderna e un giardino terapeutico nel cuore della città sono e saranno il futuro del nuovo Policlinico di Milano: guarda come è cresciuto e prende vita il nuovo Padiglione Sforza.

News e consigli dagli esperti

News e consigli dagli esperti